La « disparition » de Paulette Perec, Jacques Lederer

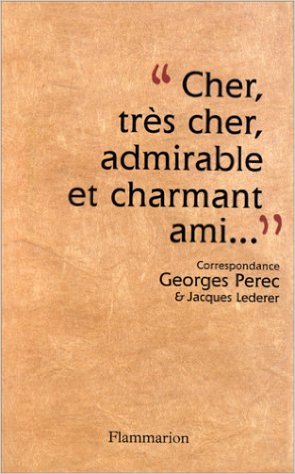

La « disparition » de Paulette Perec m’a été envoyée par mon amie Esther Orner. Jacques Lederer était un ami proche de Georges et de Paulette Perec. En 1997, il a publié : « Cher, très cher, admirable et charmant ami », sa correspondance avec Georges Perec, 1956-1961 aux éditions Flammarion. Il m’a autorisé à poster sur Kef Israël ce texte. Je l’en remercie.

LA « DISPARITION » DE PAULETTE PEREC

Qui, en dehors d’une poignée de proches, sait que le 28 septembre 2016, hospitalisée et considérée comme perdue, Paulette Perec a réellement disparu des écrans radars pendant près de six heures, nous plongeant tous, amis, médecins, infirmières, brancardiers, agents de sécurité, dans une panique qui ne prit fin que tard dans la soirée !

Perec… Disparition… ces deux mots associés ravivent bien sûr le souvenir du célébrissime roman sans E, roman qu’on inclinerait vite à pasticher en imaginant un « A la manière de » qui prétendrait faire revivre l’esprit même de cette folle après-midi. Si s’interdire pareille facilité est à mon avis une élémentaire question de décence, il reste que cette collision a quelque chose de troublant et j’espère qu’on me pardonnera la réaction spontanément littéraire qui fut la mienne lorsque, le premier choc passé et le téléphone éteint, je me répétai tout haut cette absurde et incroyable nouvelle :

Paulette a disparu !

Aujourd’hui que ces mots sont à prendre à la lettre et que l’ami Georges lui-même n’est plus que cendres, ce serait une facilité supplémentaire que de faire planer l’ombre d’Anton Voyl au dessus de ces quelques heures d’échappée belle – un contre-sens surtout ! Réussies ou pas, les tentatives d’évasion – c’en fut une – ont toujours quelque chose d’exaltant et le même Georges, qui ne s’y trompait pas, aimait à citer la phrase de Goethe qui sert d’épigraphe à Au dessous du volcan : « Qui toujours s’efforce de se dépasser, celui-là nous pouvons le sauver ». Plutôt qu’une pâle réplique de cette sardonique Passion que dut souffrir le héros de son livre, je préfère donc voir dans le bref et véridique récit qui va suivre une belle, extravagante et souriante leçon de courage. Souriante ? Vous en jugerez par vous-même.

Revenons donc au grand soleil de ce mercredi matin. Après un accident vasculo-cérébral venant encore aggraver son état général, elle avait été admise quelques semaines plus tôt au Centre Gustave Roussy, non pas à Villejuif, dans cette formidable forteresse qu’on découvre en sortant du périphérique sud, mais dans la petite unité de Chevilly-Larue, à quelques encablures de là. Les nécessités de la cure l’obligeant régulièrement à faire la navette entre les deux, le petit réseau de ses amis faisait chaque fois appel à un volontaire pour l’accompagner. Tâche compliquée pour des gens en activité et à peine moins pour les retraités (dont je suis), étant donnés les temps d’acheminement tant en métro plus bus qu’en voiture. Ce mercredi-là avait donc été partagé en deux, Camille S. pour l’après-midi, moi-même pour la matinée et, les portables aidant, le relais devait s’effectuer sans problème. Son arrivée à Villejuif était prévue à neuf heures mais ce n’est qu’après un long moment que je la vis débarquer en chaise roulante, poussée par un brancardier. Elle eut un grand sourire en m’apercevant, de contentement et d’étonnement mêlés et je m’aperçus vite qu’elle ne me « remettait » que très moyennement… Une connaissance, certes, mais laquelle ? Tant de gens lui rendaient visite ! Comment mettre un nom sur chacun ? Je m’amusai à l’idée que d’aucuns en auraient pu être vexés : six décennies d’amitié, de fêtes, de voyages, d’épreuves partagées aussi, pour en arriver là : une silhouette parmi d’autres, mal identifiable, s’enveloppant le visage dans la longue cape noire de l’amnésie. Je m’abstins de lui poser une de ces questions qui sont surcroit d’affliction, du genre « Comment je m’appelle ? » et me jetai à corps perdu dans la relation minutieuse d’une affaire littéraire, des plus microscopiques à vrai dire, mais qui la touchait de près et de nature, pensai-je, à réveiller les zones intactes de son esprit. Pour l’établissement de l’album Perec de la Pléiade, Gallimard m’avait tout récemment demandé si je pouvais fournir des documents iconographiques. Je ne disposais que de très peu de photos, toutes connues et publiées mais, en revanche, d’un nombre considérable de textes autographes, à savoir les quelque cent cinquante lettres réunies dans le Cher, très cher, admirable et charmant ami, paru en 97. J’en avais fait don à la Bibliothèque de l’Arsenal, elles étaient désormais en consultation libre, il suffisait de s’y rendre et de les demander. Tu me suis, Paulette ? Bon. Quelques jours après, figure-toi que je reçois un mail de la responsable de chez Gallimard m’annonçant que… [je m’interromps un instant pour vous faire comprendre que cette complaisante prolixité espérait remettre en route sa mémoire et qu’il était donc nécessaire d’en surjouer volontairement les péripéties en entrant dans tous les détails, en en inventant même au besoin : que celui ou celle qui n’a jamais accompagné une personne en fin de vie me lance la première pierre !] … m’annonçant donc, alarmante nouvelle, que toutes ces lettres avaient été retirées par un tiers inconnu dans les semaines qui avaient suivi le dépôt et étaient de fait pire qu’indisponibles : introuvables ! Une autre Disparition, par le fait ! Une rapide enquête me permit d’établir que ce sombre et mystérieux inconnu n’était autre que moi-même (« c’est notre lot à tous, j’imagine » commentai-je, assez satisfait de ma trouvaille) : j’avais récupéré mes propres lettres, pensant qu’elles n’offraient aucun intérêt, l’avait oublié et elles dormaient quelque part, autant à l’abri de la curiosité qu’un vieux beau de la concupiscence d’autrui.

Qu’est-il entré dans sa tête de cette anecdote que j’allongeais et enjolivais à loisir ? Elle en a suivi le déroulé avec une attention passionnée, remuant ses lèvres au rythme des miennes, comme le font parfois les pensionnaires des maisons de retraite à l’heure du conte. Directement concernée, et comme épouse Perec, et comme ancienne bibliothécaire, je voulais croire que ce récit abusivement circonstancié ferait vibrer en elle une ou deux cordes de ce piano déglingué qui tient lieu d’esprit lorsque le langage s’en est enfui. Je n’entendis rien de tel à vrai dire, rien d’autre que ma propre voix se perdant dans le vide d’un auditorium déserté. S’il en alla autrement, si quelques résonances audibles pour elle seule en ranimèrent d’autres, ça, je ne le saurai jamais, mais cette image en éveille aujourd’hui une autre en moi, que Georges, j’en suis sûr, aurait immédiatement comprise et approuvée : celle des orchestres en pyjama rayé jouant le Beau Danube bleu à l’entrée d’Auschwitz. Le mensonge essentiel, de portée historique, de cette monstrueuse sédation, ne nous est-il pas justement restitué par son roman, ce long texte opaque, troué par une absence ne disant pas son nom et la proclamant pourtant à chaque ligne et chaque mot ? J’ai néanmoins continué de meubler le silence, enchaînant sur d’autres relations de faits tout aussi considérables, fredonnant quelque air de jazz dans l’intervalle. Et voici qu’à nouveau, en un parallélisme obsédant, se dresse devant moi la figure de Georges, non pas le Georges éclatant de jeunesse des années soixante, soixante-dix, en pleine possession de ses moyens littéraires, époustouflant tout le monde par sa débordante inventivité, mais celui du dernier trimestre 81, rongé lui aussi jusqu’à la dernière alvéole par le cancer du fumeur, le Georges asphyxié qui se disait enfermé dans une armure avec, dans le heaume, une fente minuscule laissant passer juste ce qu’il fallait d’air pour ne pas crever sur le champ. Tout comme aujourd’hui avec le fauteuil roulant de Paulette, je l’avais promené en voiture aux abords du Parc de Saint-Cloud, m’efforçant de « le faire penser à autre chose », lui racontant blague sur blague, avec la cruelle inconscience de l’homme débordant de santé qui, entre deux calembours, se demande quelle toile il se fera ce soir, suivi de quel bon petit plat. De la façon la plus nette, je me souviens aussi avoir fredonné un air qui ranima sans doute en lui quelque souvenir des innombrables nuits passées ensemble dans les caves du Quartier latin, car il m’en demanda le titre. C’était Anthropology, un morceau de Charlie Parker. Songeur, il me le fit répéter, avant de me demander de le ramener rue Linné. Anthropology…

Vers onze heures et demie, Paulette fut introduite dans le service du Professeur B. et en ressortit après une consultation dont la brièveté me parut de bon augure. Il arborait un grand sourire et, à ma question sur les suites proprement curatives qu’il envisageait, me donna une réponse qui, pour rester dans la terminologie médicale, me parut un excellent marqueur d’amélioration:

-Non, rien pour l’instant et d’ailleurs nous en resterons là aujourd’hui. Elle peut retourner à Chevilly-Larue ; je préviens le service des ambulanciers. Bonne fin de journée, madame Perec.

Le court dialogue qui suivit donnera peut-être une idée de cette chose déroutante qu’est la confusion mentale et de l’inaptitude foncière de la seule bonne volonté à y faire face.

-« Viens, madame Perec ! » lui dis-je avec mon légendaire enjouement, « On rentre à la maison ».

-« Pourquoi te montres-tu si lâche ? », me répondit-elle alors abruptement.

J’en fus interloqué et, je l’avoue, quelque peu offusqué : se rendait-elle compte de la délicatesse de ma position ? De l’indécidable question qui m’était par là posée? Etre rayonnant de bonne humeur ou afficher une tête sinistre ? Etre dans le déni ou dans l’anticipation ? Cette tête-là, la morticole, était justement celle qu’elle m’avait reproché de faire, quelque trente ans plus tôt, à l’hôpital Boucicaut, lorsque je veillais Nourredine Mechri, notre ami commun (lui aussi ancien condisciple au Collège d’Etampes). J’étais triste, tout simplement, et ne le cachais pas : c’était donc si difficile à comprendre ? Heureusement, elle passa aussitôt à autre chose : il fallait tout de suite prévenir Camille, lui dire de ne pas venir pour ne pas lui faire perdre son après-midi.

-« Tu as raison », lui dis-je, « Elle habite vraiment trop loin ».

-Où ça ?

– Dans le 19ème.

-« Dans le XIXème? Mais pourquoi se réfugier si loin dans le passé ? » s’insurgea-t-elle.

Vous voyez que la fenêtre de tir de sa lucidité était des plus réduite mais comment ne pas être émerveillé par la charge poétique de ce léger décalage ? C’était dit avec une amitié véhémente, comme s’il fallait à tout prix éviter une fatigue inutile, tant à cette personne-là en particulier qu’à toutes celles qui se relayaient avec dévouement à son chevet. Et puis, arrêtons de voir les choses sous le seul angle médical ! Déposons notre stéthoscope de Barbie-médecin, prenons les choses à la lettre et disons-le hautement: quelle bravoure dans ce refus hautain des choses révolues ! Il me rappelle le « We will grieve not, rather find strenght in what remains behind » de Wordsworth lequel sert d’épigraphe au Splendor in the grass de Kazan, vu et revu tant de fois ensemble jadis, bien avant l’invention du cancer.

Elle me demanda ensuite le numéro de téléphone de Camille que, détail capital pour la suite de l’histoire, je lui inscrivis sur un petit bout du Canard enchaîné que j’avais emmené avec moi.

-Tu penses que je peux l’appeler maintenant ?

-Bien sûr.

Devançant mon geste de sortir mon portable, elle porta alors le bout de papier à son oreille et attendit la sonnerie. Ne riez pas ! Et prenez encore moins une mine consternée : convenez plutôt que sa réaction était des plus rationnelles ! Il ne fait aucun doute pour moi qu’à la vitesse où vont les innovations technologiques, il faudra moins d’une décennie pour que la chose paraisse des plus banales.

Mais revenons à Gustave Roussy :

-« Tu peux raccrocher, lui dis-je, « on la rappellera plus tard ».

Après avoir pris l’ascenseur, nous nous sommes retrouvés au rez-de-chaussée, dans le petit hall du service des brancardiers, en compagnie d’une douzaine d’autres patients en chaise roulante, espèce de « hub » aéroportuaire où transitaient ceux qui partaient vers la chimio et ceux qui en revenaient. Un peu fatiguée peut-être (appréciation risquée, on va le voir), elle se taisait maintenant et ce n’est que par la suite que je me souvins de certains petits comportements qui auraient dû m’alerter : la façon dont elle débranchait son inhalateur d’oxygène et l’accrochait à son cou, son obstination à s’agripper au chambranle ouvrant sur le bureau central pour y pénétrer sans y être invitée et dire enfin sa façon de penser au chef de service. A chaque tentative, je la ramenais vers moi, succession de mini allers et retours auxquels je mis fin en actionnant le frein du fauteuil. Il était maintenant midi, le moment ou jamais de prévenir Camille avant qu’elle ne se mette en route, aussi, dédaignant les commodités de la transmission télépathique, je sortis mon bon vieux portable pour informer cette dernière du changement de programme, chose qui, tout dévouement mis à part, ne pouvait que l’arranger. Je restai encore un moment avec Paulette puis, après un dernier bisou, informai la responsable du service de mon départ je lui passais le relais. Un peu lourdement, c’est possible, toujours est-il qu’elle n’en prit pas ombrage et m’assura avec un grand sourire que je pouvais partir sans inquiétude et qu’on s’occuperait bien de « ma petite dame ».

De Villejuif à Ménilmontant, il n’y a guère que treize kilomètres mais qui en firent bien le triple en raison des bouchons et de la difficulté de se garer. Avouons-le lâchement: on a beau se surmonter, savoir qu’il faut bien que certaines choses soient faites, les heures passée au chevet d’un malade se font toujours au détriment de votre agenda personnel, mais qui accuser ? J’étais donc à nouveau devant mon écran, essayant de retrouver le fil d’un vague work in progress, lorsque, sur le coup de deux heures Camille m’a appelé, complètement affolée:

-Paulette a disparu !

-Comment ça, disparu ?

-Gustave Roussy vient de m’appeler, on a cherché partout, on ne sait pas où elle se trouve.

-« Mais à Chevilly-Larue, voyons ! » Mon ton était affectueux, paternel, avec la dose homéopathique de réprobation amusée qui convenait à la situation. « L’ambulance l’y a emmenée quand je l’ai laissée tout à l’heure ».

-Vous l’avez vue monter dedans, vue de vos propres yeux ?

-Non, mais c’est tout comme : j’en ai eu confirmation par la responsable du service à qui je venais de passer le relais. Ne vous inquiétez pas, j’appelle Chevilly-Larue et je vous rappelle.

Chevilly-Larue était bien embêté : pas plus de Paulette Perec que de beurre en branche ou, si l’on préfère, de E dans Anton Voyl! Dans le désordre de mes pensées me revint le souvenir qu’à la veille de la composition de son livre, composition qui se faisait alors sur linotype, Georges avait envisagé de décapsuler la touche E du clavier pour que l’opérateur soit puni de son éventuelle erreur (qui n’aurait pu être d’ailleurs que celle de l’auteur !) en se piquant le doigt, voire, en se prenant une bonne châtaigne ! Pour l’heure, c’est nous qui étions tétanisés par la décharge ! Pareil événement dans un établissement à la pointe de la recherche: médecine moléculaire, immunothérapie, réparation de l’ADN en vingt-quatre heures ou presque! Qui plus est, gardé jusqu’aux dents par une armée de vigiles ! Camille ne pouvant quitter son travail, j’ai donc sauté dans ma voiture et refait le même trajet à l’envers, dans un trafic encore plus intense.

De la standardiste au directeur, Chevilly-Larue montrait un visage désolé mais finalement serein, comme qui dispose d’un inattaquable alibi : étant encore en charge de la patiente à l’heure de la disparition, Villejuif et Villejuif seul était responsable : Villejuif, voilà l’ennemi ! Je me laisse emporter, bien sûr, j’exagère et en demande pardon à tout le personnel, mais j’ai pour excuse la narquoise pensée de ce que Georges aurait fait de ce Ville…juif répété ad nauseam! Ce réflexe d’auto-disculpation resta par ailleurs dans les strictes limites de la solidarité de corps : la psychiatrie a ses contraintes spécifiques, l’oncologie les siennes et l’on ne pouvait pas mettre un gardien derrière chaque malade. Revenu donc à Villejuif, je n’y trouvai que mines déconfites, visages penauds et, soyons justes, bien au-delà du cauchemar de la faute professionnelle et de ses conséquences, la lourde atmosphère qui règne dans un commissariat après l’enlèvement d’un enfant.

On me fit asseoir, quasiment de force. On m’abreuva de même : bulles ou sans bulles ? Sans bulles. Qu’on amène une bouteille et des Petits Lu à Monsieur Perec. J’eus beau produire mes états de service, mon footing du dimanche, les deux trois pompes exécutés à chaque saut du lit, je vis le moment où l’on allait me brancher moi aussi sur la gonflette d’oxygène. Non, je ne m’appelle pas Perec, mais Pollak, adopté Lederer, ça suffira largement pour la présente réincarnation.

Savaient-ils seulement qui était Paulette Perec ? Le livre sans E ne rappelait rien au chef de service des brancardiers et quand même, si, vaguement quelque chose au médecin de garde, tous deux, il est vrai, ayant d’autres chats à fouetter dans ce permanent état de stress créé par la condition hospitalière, avec sa course au rendement, la pénurie de personnels qualifiés, les continuelles restrictions de budgets. Les fugues sont un phénomène courant dans les hôpitaux, mais nous n’avons malheureusement pas été informés de l’état mental de la patiente. C’est une lacune, oui, peut-être même une faute lourde : nous règlerons ça en famille dès qu’elle sera retrouvée. Le commissariat a été prévenu, l’hôpital fouillé de fond en comble.

J’avais plus qu’un doute : comment fouiller un édifice aussi colossal, traversé par des kilomètres de couloirs, où se croisaient des centaines de médecins, d’infirmiers, d’aides-soignants, de personnels administratifs, de cuisiniers, d’ouvriers et de chauffeurs, mégapole trop gigantesque pour ne pas avoir elle aussi ses trous noirs, ses boutiques obscures et ses caches secrètes, une de celles où, la nuit venue, dans une effroyable impunité, œuvre le docteur Mengele que dissimule toute blouse blanche : « Dans l’espace, on ne vous entend pas crier ! », cette pub du film Alien qui terrifiait Georges, résonnait dans ma tête encore et encore. Pour entendre enfin la voix de Paulette, si murmurante fût-elle, pouvoir enfin mener une investigation digne de ce nom, il aurait fallu immobiliser d’un coup toute cette fourmilière, se décider enfin à assumer le rôle d’enchanteur, celui qui fige dans les postures les plus improbables les personnages de Peau d’âne et de Brigadoon.

Les rondes allaient commencer, nous dit l’inspecteur chargé de la recherche et l’on me mettait sur la sellette en me demandant le signalement de la disparue : à moi ! moi qui, deux minutes après, aurait été infoutu de donner la couleur des yeux de la charmante doctoresse de service qui venait de prendre place parmi nous. En pyjama, elle était, je crois, avec, oui, je m’en souviens vaguement, un pull en laine. De quelle couleur, le pull ? D’aucune.

La conversation languissait. Une fois épuisé le thème du « On ne peut pas mettre un garde derrière chaque, etc », on me fit parler, me priant de me rasseoir chaque fois que je me levais, me faisant boire à nouveau, c’était important à mon âge. Un lourd silence s’ensuivit. A travers la fenêtre, j’aperçus ou, plus exactement, réalisai qu’un vaste parc s’étendait au-delà des innombrables voitures parquées devant l’hôpital.

-Les Hautes Bruyères, me dit le chef de la sécurité. On a cherché partout.

-Vraiment partout ? Y compris les fossés et les buissons ?

-Non, je ne pense pas. Dans le contexte actuel, on ne peut pas dégarnir les lieux sensibles.

-Alors, je vais y retourner. Elle s’y est peut-être perdue. On me dit qu’elle aimait à s’y promener.

Il faisait une chaleur de bête en cet automne finissant. Paulette était certes en pyjama, mais décoiffée comme elle l’était, elle risquait l’insolation. Sans oxygène, elle ne pouvait guère être allée bien loin et nous faisions d’absurdes calculs pour évaluer le reste de carburant qui lui restait, comme lorsqu’on réalise au volant qu’on est à des lieues de la prochaine station-service. Pendant près d’une heure, j’ai battu tout le parc, les mini terrains de foot et de basket, les aires de jeux, le jardin des jardins où l’on enseigne aux écoliers la différence entre les fruits et les légumes (une référence au Cerveau à sornettes de Roger Price, qu’adorait Georges) ; j’ai croisé des joggers, des cyclistes, des mamans avec leur poussette, par hasard vous n’auriez pas vu une dame en pyjama, très énergique et très cultivée, merci quand même, tout n’était que débordante joie de vivre, santé, vigueur, mens sana et corpore sano (« un esprit mou dans un corps flasque », dixit l’idem Price), et moi, transpirant comme une vache dans ma gabardine doublée de laine (un coup de froid est si vite arrivé), haletant, me tordant le pied dans les fossés, je m’éloignais de ces lieux par trop civilisés, quittais les sentiers, m’enfonçais dans les taillis, fouillant dans les buissons, m’attendant au pire, à l’effroyable – trop de lectures, trop de films, trop de fantasmatique. Je gardais en moi le souvenir d’une semblable épreuve, trente ans plus tôt au Jardin d’acclimatation, un dimanche paisible avec ma femme et mes deux filles, deux et six ans. Elles jouaient à nos pieds, dans le bac à sable et soudain, elles ne furent plus qu’une. Où est Agathe ? Comment veux-tu que je le sache, c’est toi le chef de famille. Nous nous étions partagé la battue, ma femme le nord, moi le sud, avec la petite sœur sur les épaules, transpirant tout autant qu’aujourd’hui, mort d’angoisse, l’enlèvement, les heures qui passent, le commissariat, la découverte, etc. Non seulement nous l’avions retrouvée saine et sauve, mais elle n’était qu’à une portée de gifle de notre banc, cachée par un autre groupe de gosses. Le souvenir de ce happy end ranimait mes forces aujourd’hui : Paulette n’en était-elle pas une aussi désormais, de gosse ? Revenue à cette innocence première où vous laisse la vacance mentale ?

Encore plus pesante était l’atmosphère quand je revins dans le bureau de la sécurité. Chaque minute qui passe est une occurrence supplémentaire de danger létal, la traversée des carrefours en diagonale, les camions, les bagnoles, les motos, les scooters, les vélos même désormais, gagnés eux aussi par la haine du piéton, tous prêchant le sacro-saint code de la route, tous le violant à chaque instant, tous chauffards, j’étais dans mon droit, Monsieur le Président, elle a traversé sans regarder… Et puis, le soleil d’octobre qui décline, la pénombre qui va s’abattre sur la ville, les rôdeurs, les…

Le coup de téléphone salvateur a enfin retenti :

-Ici Camille, Paulette est saine et sauve !

-Ou ça ?

-A Antony ! A sept kilomètres de là !

Une dame, de son nom Fatima, le sus-je par la suite, l’avait retrouvée place du marché, assise sur une de ces chaînes qui, entre deux bornes de béton, délimitent une aire à peu près pacifiée. Ce n’était certes pas le nec plus ultra en matière de siège, ni un de ces Chesterfield et autres Charles Eames qui faisaient rêver Jérôme et Sylvie, les protagonistes des Choses, ni un même un simple tabouret, juste une grosse chaîne métallique sur laquelle je l’imagine se balançant doucement, reprenant des forces pour les seize kilomètres suivants – libre ! Cette dame qui, miracle du hasard, se trouvait être une auxiliaire de vie, l’avait trouvée là, face au Monoprix, « visiblement en état de perdition » (les Béotiens ne comprennent rien au viril sport de la randonnée). Elle lui avait demandé la permission de regarder dans l’unique poche de son pull (au fait, il était rouge) et là, qu’avait-elle trouvé ? Le minuscule bout de duvet arraché au Canard enchaîné sur lequel j’avais inscrit le numéro de Camille. Que le Palmipède en soit à jamais remercié ! Elle l’avait doucement amenée par le bras jusqu’à la Pharmacie donnant sur la place du marché et là, voyez comme la vie peut parfois être riche en issues heureuses, personne dans l’officine n’avait vu en elle une cancéreuse en bout de course et au cerveau en déroute – juste une dame venant d’avoir un coup de chaleur sans conséquence et qu’un bon petit verre d’eau allait vite remettre sur pied. Je l’imagine cherchant son deuxième souffle au milieu de toutes ces gondoles débordant de chevelures somptueuses, de lèvres pulpeuses et de peaux régénérées, à mille lieues des tuyaux, des perfusions, des intrusions de toutes sortes, de toutes les étranges libertés prises avec son corps par ces personnages blafards qui, tout à l’heure encore, formaient sa seule société, société loin derrière elle désormais puisque, l’affaire était entendue, elle allait reprendre la route dans un instant pour gagner le 13 de la rue Linné, jeter un coup d’œil sur la plaque dédiée à Georges, grimper ses quatre étages, retrouver enfin ses livres, sa fresque murale dans le séjour, son chat Titus, sa batterie de cuisine et les miraculeuses recettes léguées par sa mère. Sept kilomètres ! Sept kilomètres trois, exactement ! J’ai vérifié ! Et cela en savates, sans oxygène, sans poumons, sans excès de cérébralité et juste ce qu’il fallait de myocarde ! On avait parlé de « fuite mitrale » ; c’était donc bien la preuve que toute fuite peut être dépassée : cours après moi que je t’attrape ! Inimaginable Paulette ! Prodigieuse Paulette ! Cette prouesse existentielle, mille fois supérieure à tout équivalent sportif, y compris les jeux paralympiques, me faisait penser à El cochecito, le film de Luis Berlanga montrant l’odyssée d’un petit vieux commettant crime sur crime pour réunir la somme qui lui permettra de se payer un fauteuil roulant électrique. Comparaison risquée, je le sais car en l’occurrence la seule victime, qui méritait et méritera toujours de l’être a nom: résignation ! C’est en refusant l’inexorable verdict de la Faculté que Paulette a trouvé les forces d’accomplir cette ultime randonnée. Il y avait d’ailleurs eu un précédent comme il y eut peu après une tentative de récidive : lui rendant visite quelques jours auparavant, ma femme et moi l’avions trouvée couchée mais, en nous voyant, elle s’était aussitôt redressée pour faire sa valise, pensant que nous venions la chercher. Le pathos qu’on voudrait voir dans cette tentative désespérée n’est tout simplement pas de mise : il y avait là une noble et fière impulsion de vie qu’elle devait réitérer quelques jours après sa première tentative, juste quelques dizaines de mètres hors de l’hôpital mais pas de la vue du gardien qui la ramena aussitôt.

Venons-en enfin à ce mot de « souriante » annoncé tout à l’heure et qu’il me faut justifier.

Après beaucoup de complications administratives, d’appels contradictoires au règlement – qui, de la police ou de Gustave Roussy aurait la préséance – elle fut ramenée aux urgences de Villejuif, « beaucoup trop faible » pour retourner à Chevilly-Larue. Tu parles… La nuit était tombée, j’étais seul dans la salle d’attente, lisant et relisant les dernières péripéties des amours princières, levant la tête à chaque ouverture de l’ascenseur, me levant de temps à autre pour arpenter les couloirs, jeter un coup d’œil furtif sur les malades, tandis qu’un peu partout sur les murs des chambres, dansaient les ombres des sitcoms et des pubs, seuls compagnons des insomniaques en phase terminale.

D’un seul coup, elle fut devant moi, sur un brancard roulant, souriante, oui, fraîche comme une rose, relevée sur ses coudes, prête pour l’étape suivante !

-Mais qu’est-ce que tu fais là ?

-Mais qu’est-ce que tu racontes ?

-Mais qu’est-ce qui s’est passé ?

Elle se marrait, incrédule, mijotant déjà une nouvelle échappée tandis que je lui narrais, non pas son escapade, laquelle nous restera à jamais inconnue, mais la nôtre à nous, malheureux bien portants, nos coups de fil et nos coups de sang, notre angoisse, la mobilisation générale de l’hôpital et du commissariat, petit polar qui en valait bien d’autres et la secoua de rires : j’ai vraiment cru à ce moment-là qu’elle allait commander un steak au poivre et une bouteille de Bordeaux – pour commencer.

Elle ne sut pas longtemps cette verve entretenir. Ses dernières forces s’étaient épuisées et, ramenée à Chevilly-Larue, son état se dégrada d’un coup. Très rapidement il ne fut plus question de marqueurs ni de traitement, ni même de ces douces espérances apportées par les médecines parallèles. Les fluides palliatifs prirent sagement le relais et firent ce qu’on attendait d’eux jusqu’à son dernier souffle, recueilli par Michèle L. et sa dernière pulsation, par moi-même.

Un mot encore sur la portée littéraire de cette « disparition ». Mon intention première était de reconstituer, dans la mesure du possible, le déroulé minutieux de cette traversée en solitaire, le trajet envisageable, les rues, les variantes possibles, les rencontres, l’éventuelle montée dans un bus sous l’œil complaisant du conducteur, etc. J’y ai vite renoncé : le plus souvent, ces quêtes, dont l’impuissance semble être la note dominante, flattent plus l’auteur qu’elles n’honorent la victime. Je préfère m’en tenir à ce retour de flamme magnifique où elle a brûlé ses dernières forces et répéter une fois de plus, avec elle, Georges, Goethe et Malcolm Lowry, ce qui devrait être l’unique oraison funèbre de tout humain :

« Qui toujours s’efforce de se dépasser, celui-là nous pouvons le sauver ».

Jacques Lederer