Maman était cachée dans une armoire, Miri Nathan

Une partie de ce texte, Maman était cachée dans une armoire, de Miri Nathan a d’abord été publié sous le titre « Le temps de vivre » dans le Continuum 17/18, 75 ans après, la revue des Ecrivains israéliens de langue française

Maman n’a pas « fait » les camps. Maman n’était pas à Auschwitz. Je n’aimais pas ça. Moi, enfant vivant dans une petite ville du sud d’Israël, je n’aimais pas ça. Je n’aimais pas qu’elle n’ait pas de tatouage sur son bras, comme les autres. Je n’aimais pas qu’elle n’ait pas été dans un camp. Les autres, ceux qui portaient un tatouage, étaient les vrais rescapés de la Shoah. Ils avaient été dans les camps, avaient souffert des atrocités, et pourtant, ils avaient survécu, ils étaient des héros. La Shoah c’était eux, pas elle.

Alors ma mère qui ne portait pas de tatouage et n’avait pas été dans un camp de concentration, elle était quoi au juste ? Ce que l’on en disait dans le quartier ? Une femme un peu détraquée ? C’est vrai qu’il ne fallait pas faire de bruit et veiller à ce qu’elle dorme l’après-midi. Et quand la famille de Tel-Aviv venait nous rendre visite à l’improviste, je faisais attention qu’ils ne la réveillent pas. Pourtant c’était elle qui portait le fardeau de la famille et du gagne-pain.

Enfant pendant la guerre, elle avait survécu grâce à une amie de la famille, une femme polonaise, que l’on surnommait ha-goya dans le cercle familial. Comme tout le monde le savait, pendant la guerre, Maman était cachée dans une armoire. Lorsque les gens l’entendaient pour la première fois, ils étaient soudain tristes, même bouleversés, car elle était restée seule, sans personne, ni père, ni mère, ni aucun membre de la famille ni… Rien du tout, tous morts, on ne sait ni où ni comment.

Ce n’est que beaucoup plus tard, un peu avant sa mort, que j’insistais furieusement pour qu’elle partage avec moi le plus petit détail de son passé, la plus petite miette. Je voulais savoir comment elle avait été cachée, et que cachait cette formule lapidaire que j’avais entendue, puis que je répétais sans vraiment la comprendre : « Maman était cachée dans une armoire ». Pour moi, ce n’était pas une évidence ni un détail. Si elle se confiait, je serais enfin unie à elle dans sa peine effroyable. Je pourrais alors la tirer du fond du puits où elle suffoquait, la sauver de ses tourments, nos âmes fusionneraient comme le sourire d’un bébé vers le regard plein d’amour de sa maman. Son secret était mon dernier espoir de salut, ma dernière chance d’attendrissement avec elle, ma bien-aimée. Soudain, je sus que les poèmes d’amour de Rabindranath Tagore, que j’aimais tant, que je lisais avec vénération étaient le chemin qui menait à elle. Ces poèmes n’étaient pas les fantasmes d’une adolescente ni la passion amoureuse d’un beau jeune homme épris de moi, mais étaient la quête vers l’unification harmonieuse de nos deux âmes, l’union euphonique de Maman et de moi.

Comment expliquer autrement ce délire qui s’est emparé de moi durant les quelques semaines précédant sa mort ? Je fouillais fébrilement dans les tiroirs alors que je connaissais leur contenu par cœur. J’y cherchais des papiers, des objets, des traces, des grains de poussière, un garrot qui arrête le sang qui coulait de ma blessure, mon impuissance face à sa souffrance. Cette blessure toujours saignante de nos continuels et interminables malentendus et bagarres.

Je voulais savoir. Finalement, elle me le dit, une phrase, un mot. En fait, elle n’était pas dans l’armoire, mais derrière l’armoire, où se trouvait une alcôve. Il suffisait d’un mot, d’une préposition… « Maman était cachée derrière l’armoire. »

Lorsque je suis née, elle me donna le nom de sa mère. Elle ne savait pas, mais peut-être le sentait-elle ? Ce nom transmis n’était pas seulement le souvenir de sa mère disparue, il impliquait aussi son besoin que je prenne le rôle de sa maman. Ma naissance était pour elle la renaissance de sa maman tant aimée qui, un jour, l’avait abandonnée. Maman avait survécu, la fille ferait revivre la maman qui avait disparu. Me donner le nom de sa maman était son imploration, sa demande inconsciente, mais persistante, d’amasser, collecter et mémoriser les bribes de souvenirs qui gisaient en elle pour qu’elle puisse reconstituer l’image, l’existence de sa mère que sa mémoire de petit enfant n’avait pu assimiler lors du trauma : la perte de tous ses proches : maman, papa, tantes, oncles, neveux, grands-parents. Ces morts, ces disparitions, son monde anéanti étaient un fardeau impossible à (sup)porter. Je ployais sous son poids.

Mania, sa maman, avait bel et bien disparu. On ne sut jamais ce qui s’était passé. Ce jour-là, lorsque Mania était venue rendre visite à sa fille et à sa sœur Etka qui étaient cachées chez la goya, Etka n’était pas là. Mania était ressortie pour partir à sa recherche — Maman ne revit plus jamais ni sa maman ni sa tante. Comme j’écoute pour la énième fois le témoignage de maman recueilli par Yad Vashem, soudain j’entends une version qui diffère de mon souvenir. En fait, ce jour-là, Mania n’avait pas rendu visite à sa fille cachée chez la goya, comme elle le faisait chaque jour, et ne la voyant pas arriver, Etka était partie à sa recherche. Quoi qu’il en soit, aucune des deux, ni Mania ni Etka, ne rentra.

Maman devait avoir entre 3 et 4 ans, mais je peux me tromper, ce que je sais vient de mes calculs mentaux répétitifs et interminables, de sous-entendus qui se sont gravés dans mon vécu, dans ma mémoire, et puis de ce que j’ai lu dans les livres d’histoire.

Je ne fais que poursuivre ma mission. Je suis née pour dénoncer l’affront, l’humiliation, la dégradation humaine, la perte de toute dignité, le sort de maman pendant la Shoah. Je suis née pour être la princesse qu’elle n’a pas pu être, la petite fille unique d’un jeune et beau couple à qui Hitler n’a pas laissé de chance de survie. Pris au piège entre Hitler et le mandat britannique, mes grands-parents n’ont pas reçu le certificat qui, peu avant la guerre, leur aurait permis d’immigrer en Israël.

C’est le mari de Rouza, Oulu, qui m’a raconté que maman est arrivée en Israël en 1948, au moment où les Anglais empêchaient les bateaux remplis de survivants de la Shoah en provenance d’Europe d’accoster. Ils les dirigeaient vers les camps de réfugiés à Chypre. Maman était enregistrée comme fille d’une soldate et d’un soldat de la brigade juive, ils se nommaient Shlezinger. J’écris et je répète leur nom, son nom. Depuis des années c’est ce que je fais, je mémorise minutieusement les petits détails de son existence brisée, pour la lui reconstituer, la lui restituer, au prix de la mienne. J’étais la fée, mais j’étais déchirée entre le désir intense de la sauver et celui de fuir cette charge impossible, pas choisie, qui m’étouffait. Je ne pouvais porter le fardeau de ses espérances ni être la personnification de ses aspirations profondes.

À son arrivée en Israël, Maman avait 10 ans, mais elle pesait le poids d’une petite fille de 5 ans. On la plaça momentanément dans un internat pour filles religieuses. Rouza, la tante de ma mère, racontait que lorsqu’elle avait annoncé au directeur de l’internat qu’elle venait chercher sa nièce, il lui réclama des papiers officiels prouvant le lien familial. Rouza, elle, était certaine de reconnaître Kuka (le surnom de maman). Le directeur a aligné les petites filles afin que Rouza reconnaisse sa nièce, mais Rouza ne la reconnut pas. Le directeur pointa alors son index sur l’une des fillettes, « c’est elle ! » déclara-t-il. Rouza n’était pas sûre que l’enfant désignée soit bel et bien sa nièce. Cependant, elle l’emmena chez elle pour passer le shabbat et le test final. Aussitôt arrivée à la maison, Rouza déposa devant elle l’album de photos : c’était son tour de désigner les membres de la famille. Maman les reconnut tous : son grand père Buchbinder, sa maman Mania. Ce n’est qu’alors qu’elle fut admise chez sa tante.

Cette scène a toujours éveillé en moi une terrible angoisse, et si Maman n’avait pas reconnu les siens ?

Maman est allée habiter chez sa tante à Tel-Aviv. Pendant la guerre elle avait été cachée par la Polonaise, Juste des nations, mais que Rouza nommait ha-goya. Après la guerre, cette femme l’avait confiée aux organismes juifs qui sillonnaient l’Europe pour rassembler les enfants juifs et tenter de retrouver leur famille. C’est ainsi que Rouza reçut une lettre du JDC lui annonçant que sa nièce était arrivée en Israël et qu’elle vivait dans un internat. Aussitôt, Rouza alla chercher l’enfant de sa sœur. La dernière fois qu’elle l’avait vue, sa nièce de dix ans n’avait que quelques mois.

C’était en 1938, Rouza habitait alors en Palestine et elle partit en Pologne pour voir ses sœurs, Etka allait se marier et Mania avait eu une fille, Karliusha. C’était déjà dangereux de voyager, mais Rouza voulait persuader sa grande famille de venir en Israël. D’ailleurs, elle revint avec les papiers de Mania et de Gustave, ses parents, pour essayer d’obtenir pour eux des certificats d’entrée en Palestine. Rouza essaya, mais en vain. Elle n’avait pas et ne réussit pas à rassembler l’argent nécessaire pour payer les certificats. Mania et Gustave ne les reçurent pas et périrent.

Lorsque Maman parlait de son père, elle répétait toujours la même phrase : « Il a été tué au début de la guerre ». Ça aussi, je n’aimais pas. Petite fille, j’imaginais mon grand-père, un bel homme en uniforme parti combattre l’ennemi. Qu’on l’ait abattu au début de la guerre signifiait qu’il n’avait pas eu le temps de se battre comme un vrai soldat. Il m’a fallu des années avant de faire le lien entre l’effroi suscité par ce « Il a été tué au début de la guerre », répété par Maman, et l’histoire de la communauté juive de Brody racontée dans les archives de la guerre. Oui, Gustave avait été tué au début de la guerre. Plus précisément, en 1941, lorsque les Allemands sont entrés à Brody (aujourd’hui en Ukraine). Aussitôt, ils ont arrêté 250 intellectuels juifs de la région, les ont torturés pendant 3 jours, puis les ont assassinés. Les Allemands ont tué Gustave, le papa de Maman, mon grand-père, après l’avoir torturé pendant trois jours, d’après mes calculs, il devait avoir 36 ans.

Maman n’a pas connu le bonheur d’être recueillie après la Shoah. Elle répétait que les années qu’elle avait passées pendant la guerre étaient horribles, mais que celles qu’elle avait vécues chez Rouza furent son malheur. Elle était non seulement la bonne de la maison, mais aussi maltraitée et battue. En ce temps-là, il n’y avait pas de psychologues pour aider à mettre en mots les effrois, diminuer la culpabilité et calmer les angoisses. Le trauma les saisit tous, la petite fille qu’était maman et sans doute aussi Rouza dont la famille entière avait été assassinée.

Dans son livre, Ces parents qui vivent à travers moi, la psychanalyste Yolande Gempel parle de la « radioactivité du trauma » pour les personnes ayant été enfants pendant une guerre, et plus particulièrement pendant la Shoah. Elle explique que le trauma qu’a subi l’enfant reste à jamais en lui et continue de le blesser et blesse aussi les enfants et petits-enfants de celui ou celle qui a vécu le trauma.

Je travaille en tant que thérapeute à Amcha, organisation à but non lucratif dont le but est d’offrir aux rescapés des services thérapeutiques. Du fait que les rescapés sont de moins en moins nombreux, Amcha s’adresse également à d’autres populations, mais principalement à la deuxième génération. J’ai commencé à superviser des groupes thérapeutiques pour des fils et filles de survivants de la Shoah. Une des premières questions que l’on s’est posée était la dénomination du groupe. Comment allions-nous l’appeler ? Le plus souvent, on dit « la deuxième génération ». Mais Yoram Hazan, psychanalyste israélien, enfant de survivant, écrit dans son livre For an instant and forever, qu’une seule génération a subi les atrocités de la Shoah et que par conséquent il n’y a pas de deuxième génération. Finalement, ma collègue et moi avons décidé d’appeler les participants, « enfants de survivants ». Ainsi, chacun pourrait se nommer comme il le désire. En fait, les enfants de survivants (qui ont aujourd’hui entre cinquante et soixante-dix ans) ont eux-mêmes du mal à se définir, au point que l’une des participantes (dans la soixantaine) se considérait comme faisant partie de la première génération. Au cours de la dernière séance, les participants ont dit leur soulagement de s’être reconnus dans les conflits et problèmes exposés par les autres, comme eux, enfants de survivants de la Shoah. Une participante a déclaré qu’après ses trois ans de thérapie, elle quitterait sa psychologue, car le fait qu’elle soit fille de survivante n’avait jamais été mentionné. Ces effrois et angoisses qui l’envahissaient n’avaient jamais été nommés. Une autre participante a raconté qu’à l’âge de douze ans, elle fuyait sans cesse la maison sans pouvoir s’expliquer sa révolte envers sa maman retournée des camps, devant le groupe, elle se demandait quelle aurait été sa vie si à cette époque-là, on l’avait invitée à participer à un groupe thérapeutique comme celui où elle était aujourd’hui quelque quarante ans après.

Ma collègue et moi avions également réfléchi à la technique analytique à adopter. Soit rester silencieuses pendant les discussions du groupe, soit prendre la parole. Moi, fille de survivante, j’ai opté pour la seconde technique. Je connaissais trop le silence des rescapés qui recouvre de la terreur. Je voulais diminuer les angoisses des participants afin qu’ils puissent plus facilement s’exprimer et parler des conflits qu’ils avaient ressentis ou avec lesquels ils luttaient encore.

L’un des plus fréquents est une identification avec la souffrance du parent. Pour l’enfant, son parent survivant de la Shoah est sa préoccupation principale et même unique. Il prime sur toute autre occupation, désir ou accomplissement personnel. Enfants, ils se donnent corps et âme pour tout ce qui concerne leurs parents, puis adultes, ils continuent de se comporter ainsi, au détriment de leurs propres enfants et familles. Souvent, ils exigent de leurs enfants le même dévouement au parent rescapé, persistant dans la négation de leurs propres besoins, de ceux de leurs enfants et d’autres membres de la famille. Cette exigence du parent de la deuxième génération sur ses enfants (de la troisième génération) peut se faire de manière inconsciente. L’identification avec le parent rescapé de la Shoah qui a subi le trauma laisse peu de liberté à une réalisation indépendante et subjective de l’enfant.

Quand les enfants des rescapés devenus adultes s’expriment, c’est pour commémorer les membres de la famille disparue. La deuxième génération est occupée et préoccupée par la commémoration. A-t-elle le droit de mettre de côté la recherche acharnée et l’espoir de retrouver encore un parent perdu pendant la guerre, et vivre enfin sa propre vie dans le présent ?

Cette recherche obstinée est pourtant une des clés de leur salut. Souvent, ce n’est qu’après avoir fait des recherches pour retrouver des membres de la famille, morts ou vivants, qu’ils arrivent à plonger véritablement dans la quête de tous ces êtres disparus qui vivent à travers eux. Ils peuvent trouver des explications, mettre des mots sur les angoisses, mais, parfois, cela peut être bien plus. En cherchant, en reconstituant le passé, ils parviennent à saisir les liens familiaux, les comportements, les ressemblances. Quelquefois, aussi, des choses ressenties, des impressions fugaces se confirment. Ils peuvent alors exprimer ce qui était ancré en eux, mais ne pouvait être reconnu à cause des interdictions mutiques du parent rescapé.

Dans le groupe thérapeutique, une autre question a été soulevée : nous, les enfants de rescapés, nous avons souffert, pourquoi n’avons-nous pas le droit de demander des indemnités aux Allemands ?

Je me souviens de moi, enfant puis jeune fille, dévalant les escaliers, me répétant que ma mère est folle. Ma mère dictait sa loi, je lui désobéissais et elle me repoussait, car j’enfreignais sa loi, loi qui n’était faite que par rapport aux humiliations qu’elle avait subies et qui n’avait rien avoir avec mes besoins de développement et d’indépendance. Adolescente, je m’étais posé la même question et j’avais trouvé que oui, j’avais droit aux indemnités des Allemands et ma sœur également parce que la vie avec Maman n’était pas toujours facile.

Alors comment l’enfant d’un rescapé de la Shoah peut-il prendre sa place ? Comment parler de soi alors que la souffrance du parent est incommensurable, comment exprimer un mécontentement, une frustration, de la colère, comment oser lui faire de la peine alors qu’il a tellement souffert ? Les participants ne cessaient de répéter : « Mais si moi j’avais été à sa place, je n’aurais pas pu tenir ou réagir comme lui. Les rescapés de la Shoah sont des héros démesurés, et moi de quel droit puis-je me plaindre alors qu’ils ont tant enduré ?

L’attitude des enfants de rescapés était de se taire, car il était impossible d’avoir la liberté de s’exprimer. Et puis, comment décrire, dire ces courants souterrains qui n’ont pas de nom, mais font un tumulte inexplicable dans la tête parce que les parents crient la nuit, ou vous lancent des regards égarés ou cruels ?

Dans quelle mesure la liberté de s’exprimer librement est-elle possible avec ce fardeau d’angoisses et de sentiments de culpabilité ?

La réponse passe par le travail de deuil, mais de nouveau, on est face à une impossibilité, comment le faire ? On doit faire le deuil de la famille et de tous ses membres disparus, le deuil des relations proches arrêtées brusquement et perdues à jamais. Le deuil aussi des blessures, outrages et humiliations qu’ils ont subis. On fait le deuil de ce que les survivants ont souffert et perdu.

Mais surtout le travail de deuil des enfants des survivants est de ne pouvoir sauver leurs parents de leurs tourments ni remplacer les personnes disparues.

Le deuil de la deuxième génération est celui d’une enfance au cours de laquelle leurs voix ne pouvaient se faire entendre. C’est également le deuil d’avoir vu, sensation fugace remplie d’une profonde tristesse, d’avoir reconnu un soupçon de cruauté dans les yeux de leurs parents.

Alors, finalement, la deuxième génération peut commencer le travail de deuil par l’écriture, la thérapie ou une autre voie personnelle. Petit à petit, se dévoile un moi, ni impuissant ni tout puissant, un moi qui découvre et se découvre, un moi qui prend peu à peu la liberté de vivre, malgré leurs morts, malgré les injustices qu’ils ont subies, malgré cette terreur qui les envahissait, terreur impossible à atténuer, puisqu’elle vivait en eux. Puis lentement, doucement, le moi s’autorise le droit d’exister. Même si au début, peu assuré, le moi suit son petit chemin, il devient bientôt une rivière tumultueuse, celle d’une génération qui vit, enfin.

©Miri Nathan

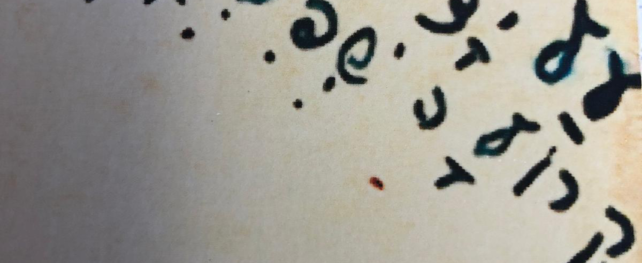

Ceci est une photo de la mère de Miri Nathan. Elle a été prise en mai 1947 sur le bateau qui transportait des enfants survivants de toute l’Europe pour les amener en Eretz.

La mère de Miri s’appelait Karolina Shpilman, ses proches en Israël l’appelaient Kuka. Petite, on l’a surnommée Karliusha.

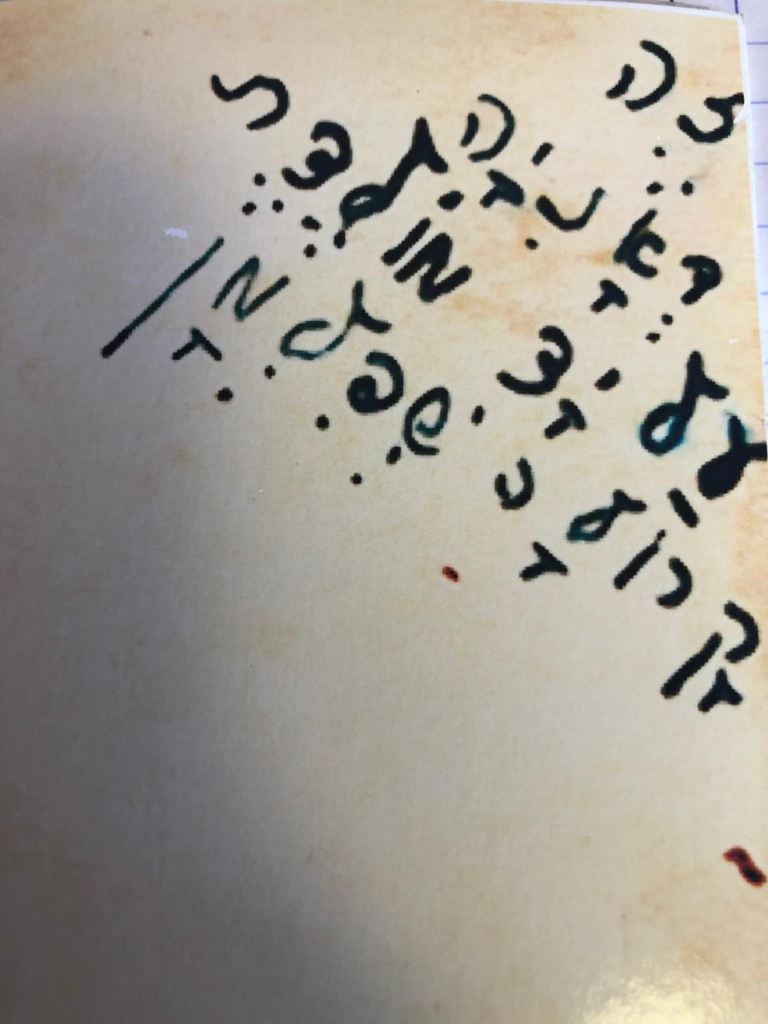

Sur le verso de la photo précédente, quelques mots en hébreu de la petite Karolina, alors âgée de 11 ans

Jan 28, 2021 @ 15:00:05

Tes mots pansent nos maux , merci Miri

Avr 27, 2022 @ 17:42:48

Un histoire poignante, un texte bouleversant. Nous n’aurons pas assez d’une vie pour tout lire tout entendre. Merci de témoigner

Mai 18, 2023 @ 20:57:15

Magnifique. Merci